Kann ein Blick aus der Biologie dabei helfen, die Frage der Geschlechtsidentität zu klären?

Sexualität in der unglaublichen Vielfalt ihrer Erscheinungen durchdringt alle Bereiche des Lebens und ist sogar ein Zeichen der Schönheit des Lebens selbst. Jeder erfreut sich zum Beispiel an Formen und Farben der Blumen und diese sind – ganz sachlich betrachtet – die Geschlechtsorgane der Blütenpflanzen.

Diese biologisch-nüchterne Sichtweise auf das Leben überrascht heute nicht mehr und noch weniger provoziert sie. Doch das war vor etwa 300 Jahren noch anders. Als der schwedische Naturforscher Carl von Linné (1707–1778) erkannte, dass auch Pflanzen Geschlechtsorgane besitzen und sich daher auf sexuelle Weise vermehren, löste dies einen Skandal aus. Die gesellschaftliche Empörung war groß, und selbst Goethe schrieb dazu: „Wenn unschuldige Seelen botanische Lehrbücher in die Hand nehmen, können sie nicht verbergen, dass ihr sittliches Gefühl beleidigt sei, wenn sich die Monogamie, auf welche Sitte, Gesetz und Religion gegründet sind, ganz in vage Lüsternheit auflöst, bleibt dies dem reinen Menschensinn unerträglich.“

Im 21. Jahrhundert hat man sich zumindest in den aufgeklärten Teilen der Welt weitgehend von der Idee der „Naturhaftigkeit“ der Monogamie als moralisches Leitprinzip befreit. Dennoch gehen bei Fragen zu den Geschlechterrollen und zum grundsätzlichen Geschlechtsverständniss immer noch die Wogen hoch. Um sich diesem Thema zu nähern, könnte man zuerst die Frage klären, die 1984 Herbert Grönemeyer in einem bekannten Song gestellt hat: „Wann ist ein Mann ein Mann?“ Gerade dieser popkulturelle Zugang zeigt, dass es bei Fragen der Sexualität nicht nur um naturwissenschaftliche Aspekte geht. Es sind auch kulturell geformte und erlernte Verhaltensweisen zu berücksichtigen.

Geschlechtsidentität

Die äußere Formenvielfalt männlicher und weiblicher Lebewesen ist riesig. Oft unterscheiden sie sich in ihrer Größe, ihrem Aussehen und Verhalten. In anderen Fällen sind beide Geschlechtsformen optisch nicht zu charakterisieren. Gibt es überhaupt ein einzelnes Merkmal, um die Geschlechter auseinanderzuhalten? Die Antwort ist verblüffend banal: Alle Individuen, die kleine Geschlechtszellen, also Samen, produzieren, gelten als männlich. Entsprechend erkennt man weibliche Lebewesen daran, dass sie vergleichsweise große Keimzellen herstellen. Diese Eizellen müssen alle Nährstoffe, die für die Entwicklung des Nachwuchses notwendig sind, besitzen. Samenzellen dagegen haben nur die Aufgabe, den genetischen Code ans Ziel zu bringen. Selbst bei Fischen, die ihre Ei- und Samenzellen frei ins Wasser abgeben, ist der Aufwand für die Weibchen, die notwendigen Nähstoffe bereitzustellen, viel größer. Die Investition für weibliche Lebewesen ist noch größer, wenn die Befruchtung in ihrem eigenen Körper stattfindet. Schwangerschaft und Aufzucht der Nachkommen sind – selbst bei gemeinsamer Brutpflege – eine wesentlich größere körperliche Belastung für weibliche Vögel und Säugetiere.

An diesem Punkt muss man aufpassen, dass man Beobachtungen aus der Tierwelt nicht direkt auf die menschliche Lebenswelt überträgt. Seit der Aufklärung ist die „gottgewollte“ Orientierung in der Lebensführung gegen vernunftgeleitetes Denken und Handeln eingetauscht worden. Um diese moderne Herausforderung zu bewältigen, die Immanuel Kant (1724–1804) als einen Weg aus der „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ beschrieb, sucht man oft neue Orientierung in der Biologie. Sie beschreibt scheinbar eine natürliche Ordnung.

Natur taugt nicht als Rechtfertigung für einengende Moralvorstellungen.

So wird gerne die Evolutionstheorie als Beleg für ein Recht des Stärkeren missbraucht. Punktuelle Beobachtungen der Sexualität im Tierreich werden herangezogen, um die Dominanz des männlichen Geschlechts zu beweisen. Der Nobelpreisträger Konrad Lorenz (1903–1989) propagierte noch in den 1950er-Jahren das Ideal monogamer Partnerbeziehungen am Beispiel der Graugänse. Modernere Forschung fand aber heraus, dass auch bei diesen Vögeln „Ehebruch“ vorkommt. Biologen verstecken diese Erkenntnis gerne hinter dem Fachausdruck der „Kleptogamie“.

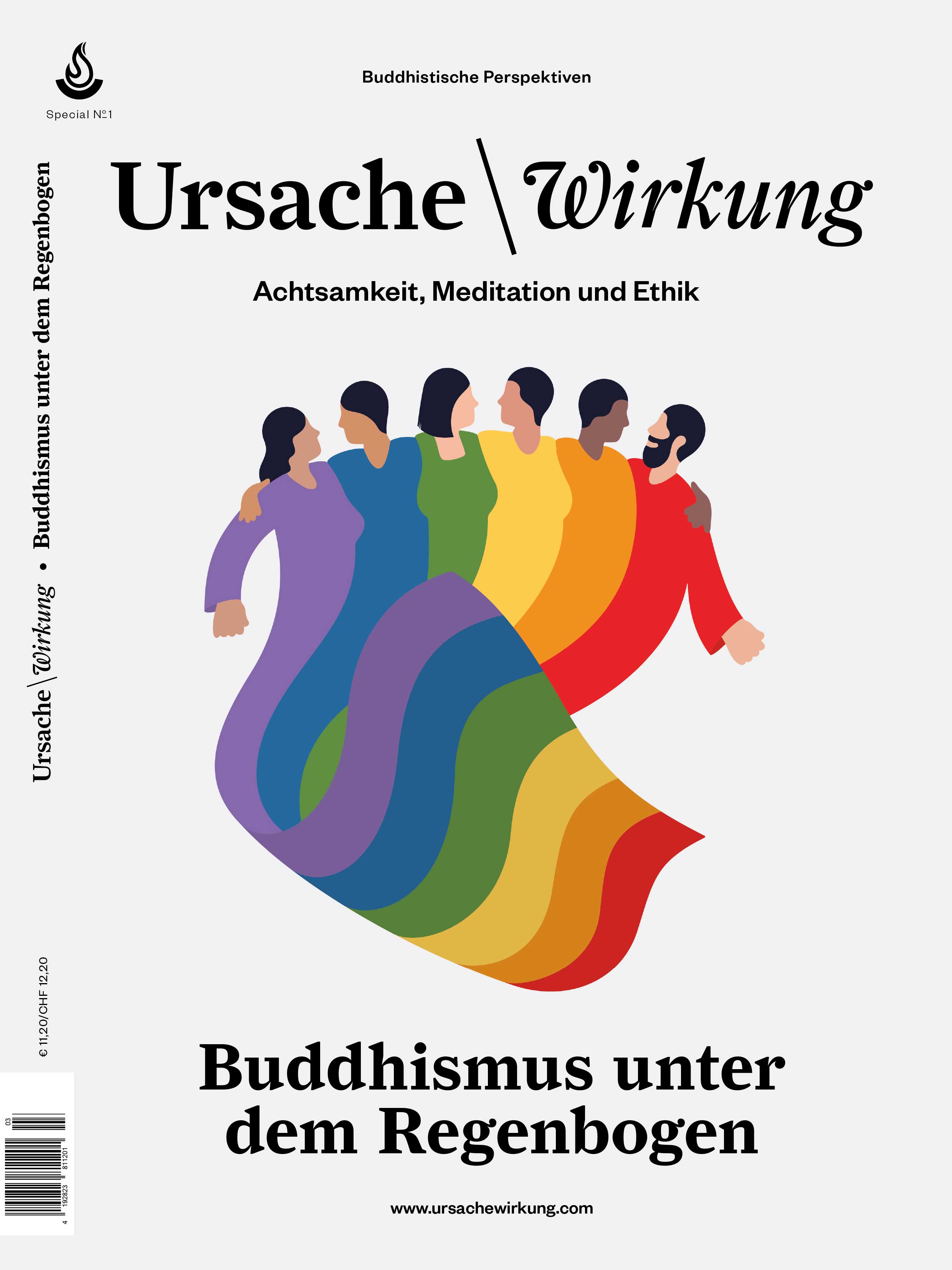

Natur taugt nicht als Rechtfertigung für einengende Moralvorstellungen. Wer danach sucht, wird jede Beziehungsform und jedes Verhalten bei der einen oder anderen Tierart finden. Das Leben auf der Erde ist ein bunter Regenbogen. Menschen nehmen keine Sonderstellung ein. Homosexuelles Verhalten ist im Tierreich gang und gäbe. Rinderzüchter wissen davon seit Jahrhunderten und unterdrücken dieses Verhalten bei jungen Bullen, da diese dann für vorgesehene Zuchtaufgaben nicht mehr verwendet werden können.

Dennoch wird immer wieder versucht, absolute Wahrheiten in der Natur zu finden. Eine letzte Bastion ist die Frage der Geschlechtsidentität. Sie wird in der Gesellschaft heftig und emotional diskutiert. Dabei wird argumentiert, dass es in der Natur keine Transsexualität gäbe, sondern nur Männchen oder Weibchen. Weit gefehlt! Allein von 500 der etwa 28.000 Arten von Knochenfischen wissen wir, dass sie das Geschlecht wechseln können. Clownfische, die einer breiteren Öffentlichkeit durch den Animationsfilm „Findet Nemo“ bekannt wurden, sind zunächst geschlechtslos, danach männlich und später gegebenenfalls weiblich. Hätte Hollywood eine realistische Version gedreht, dann wäre Nemo, dessen Mutter im Film früh verstorben ist, selbst zum dominanten Weibchen herangewachsen. Sie hätte dann als dominante Matriarchin über eine Art Männerharem verfügt.

Das Leben auf der Erde ist ein bunter Regenbogen. Menschen nehmen keine Sonderstellung ein.

Worin liegt aus biologischer Sicht der Vorteil, wenn man sein Geschlecht ändert? Wenn es zum Beispiel ein Individuum gibt, das die anderen Geschlechtsgenossen dominiert – bei den Clownfischen ist das ein Weibchen –, dann ist es für die Unterlegenen sinnvoll, das Geschlecht zu ändern, um ihren Fortpflanzungserfolg zu verbessern. Das ist natürlich wieder eine sehr naturwissenschaftliche Betrachtungsweise im Sinn des amerikanischen Schriftstellers und Naturphilosophen Henry David Thoreau (1817–1862). Dieser meinte: „Ich betrachte den Menschen, wie ich einen Pilz betrachte.“ Doch dieser Zugang hilft nicht, die Frage menschlicher Geschlechteridentität zu verstehen. Aber man kann sicher sein, dass die konventionellen Vorstellungen von Männer- und Frauenrollen nicht durch Bespiele in der Natur bestätigt werden.

Die US-amerikanische Biologin Joan Roughgarden hat 2004 in ihrem Buch „Evolution’s Rainbow: Diversity, Gender and Sexuality in Nature and People“ die gängigen Vorurteile und pseudowissenschaftlichen Behauptungen entkräftet:

Dieser Artikel erschien in der Ursache\Wirkung Special №. 1: „Buddhismus unter dem Regenbogen"

Weibliche Lebewesen bringen den Nachwuchs zur Welt? Nicht immer. Bei einigen Arten wie zum Beispiel den Seepferdchen geben Weibchen die befruchteten Eier den Männchen, und diese brüten sie aus. Weibliche Lebewesen haben zwei X-Chromosomen, männliche aber nur ein X- und ein Y-Chromosom? Bei Vögeln ist es umgekehrt, und bei den meisten anderen Arten gibt es hier gar keinen Unterschied. Bei vielen Reptilien wird das Geschlecht erst beim Ausbrüten durch die Umgebungstemperatur festgelegt. Männchen haben einen Penis, und Weibchen produzieren Milch? Die Weibchen der Tüpfelhyänen haben eine sichtbare, penisartige Struktur und bei den Fruchtfledermäusen haben die Männchen Milchdrüsen. Weibliche Lebewesen sind monogam, männliche sind sexuell umtriebig und haben viele Partnerinnen? Nein, je nach Lebenssituation und Umweltbedingungen kann Stabilität in der Beziehung oder Vielfalt das vorteilhaftere Modell sein. Männchen sind immer die dominanteren Formen einer Art? Das ist sogar weit gefehlt. Bereits Darwin erkannte, dass die Partnerwahl sehr oft von den Weibchen bestimmt wird. Sie tragen ja auch meist die größeren Kosten bei der Fortpflanzung.

Dieser Ausflug in die Biologie zeigt, dass Geschlecht etwas Wandelbares und Relatives ist. Es gibt das eindeutig Männliche und Weibliche in der Natur nicht. Für uns Menschen gilt am Ende ohnehin nur: Als was fühlst du dich?

Bild Teaser & Header © Pixabay