Worüber nicht gesprochen wird, das bleibt auch unsichtbar. Mein Herz für den Buddhismus im Allgemeinen und Zen im Besonderen entdeckte ich mit Ende zwanzig.

Es war eine Zeit, Mitte der Achtziger, oder eher deren Ausläufer, in der auf verschiedensten Gebieten experimentiert wurde. In Marburg hatte ich mich während des Studiums erstmals in eine Frau verliebt und dafür meinen damaligen Freund verlassen. In meinem nun zunehmend frauenbewegten und -liebenden Umfeld wollte damals kaum jemand „spießige bürgerliche Zweierbeziehungen“ leben. So versuchten wir uns mit Enthusiasmus in neuen Beziehungsformen, wollten von Eifersucht, Kleingeistigkeit und Besitzdenken befreit leben – und überforderten uns damit aber auch immer wieder. Auf Sri Lanka entdeckten meine damalige Freundin und ich dann den Buddhismus und die Meditation. Für mich waren sie wie Rettungsanker in den oft chaotischen Wellengängen meines Lebens, schien dort der Fokus doch auf etwas ganz anderes gerichtet: die Erleuchtung, das Erwachen aus all dem samsarischen Gestrampel, das Ende des Leidens.

Machten sich Probleme und Nöte in mir breit, versuchte ich, sie „wegzumeditieren“, einfach so lang zu sitzen, bis sie sich auflösten, wenn auch manchmal nur für kurze Zeit.

Wieder zurück in Berlin, wo ich inzwischen lebte, wandte ich mich bald dem Zen zu. Mit meiner katholischen Sozialisation als Hintergrund verstand ich, dass es da um etwas „Erhabenes“ ging: um Stille, Schweigen, den Geist jenseits von Formen und Namen, nicht um den Körper mit seinen Begierden und Wehwehchen. Eine überaus frohe Botschaft war für mich, dass es mein Ich, das ich für das Erleben meines Leids zuständig sah, in Wirklichkeit gar nicht gibt. Und wenn es dieses Ich nicht gibt, wie viel weniger dann eine Identität als „Homosexuelle, Lesbe“ – Zuschreibungen, mit denen ich mich nie sonderlich wohlfühlte. Zum einen, weil ich meine Identität und auch mein Begehren immer doch eher als fließend erlebt habe. Zum anderen, weil ich durch diese Schublade, wenn ich mich in sie hineinzwängte, zwar auch große Zugehörigkeit erlebte, aber ebenso zu einer über ihre Sexualität definierte Person wurde. Teil einer Minorität, die gesellschaftlich vielfach heftige Diskriminierung und Ablehnung erfuhr, weil sie dem, was als normal galt, nicht entsprach. Diesem Dilemma glaubte ich durch die buddhistische Praxis entkommen und dabei auch eine neue Zugehörigkeit gewinnen zu können. Ich stürzte mich in die Welt des Zen. Lebte zeitweise in den Niederlanden in einem Zen-Zentrum, nahm an so vielen Sesshins wie möglich bei meiner ersten Zen-Meisterin teil, praktizierte mit Koans, in denen es meist um irgendwelche Meister, begriffsstutzige Schüler und rätselhafte, aber erleuchtende Antworten ging, und all das schien mir wohltuend wenig mit meinem konkreten, chaotischen bisherigen Alltagsleben zu tun zu haben. Ich saß stundenlang in ein Koan vertieft oder meinen Atem zählend. Machten sich Probleme und Nöte in mir breit, versuchte ich, sie „wegzumeditieren“, einfach so lang zu sitzen, bis sie sich auflösten, wenn auch manchmal nur für kurze Zeit.

Mein Herz schlägt für Buddhismus und Zen

Da sich mit den Jahren mein berufliches Leben immer mehr in den buddhistischen Bereich verlagerte, wurde ich mit der buddhistischen Szene recht vertraut. Ich erlebte, dass dort über Formen des sexuellen Begehrens, über gleichgeschlechtliche Beziehungen weitgehend der Mantel des Schweigens gehüllt war. Da gab es keinen großen Unterschied zu den anderen Religionen oder dem Rest der Gesellschaft. Dieses Schweigen ließ sich durch buddhistische Sichtweisen gut begründen, denn für den Weg des Erwachens spielten Geschlecht und „sexuelle Orientierung“ letztlich ja keine entscheidende Rolle, zudem war das Begehren als solches der Quell des Leidens und gehörte überwunden – und so redete man einfach nicht darüber. Das war für beide Seiten entlastend. Queere Menschen, so auch ich, mussten sich nicht unbedingt „outen“, heterosexuelle sich nicht mit ihren Vorurteilen und Abwehrstrategien beschäftigen.

Im Jahr 2000 gab es in Köln einen großen Kongress, „Frauen und Buddhismus“, mit mehreren Hundert Teilnehmerinnen. Dort fanden sich zu einer Arbeitsgruppe „Lesben und Buddhismus“ vielleicht zwanzig Frauen zusammen, darunter war eine Zen-Lehrerin. Dabei war der Anteil frauenliebender Frauen unter den Teilnehmerinnen mit Sicherheit sehr viel höher, ebenso der Anteil frauenliebender Dharma-Lehrerinnen. In den Vorträgen dieser Lehrerinnen, und damit meine ich nicht nur die auf dem Kongress, spielte dieser Aspekt ihres Lebens eigentlich nie eine Rolle. Von heterosexuellen Lehrenden wusste man dagegen viel eher, ob und mit wem sie liiert waren. Sie erzählten davon in ihren Vorträgen und erwähnten manchmal sogar in großer Selbstverständlichkeit eigene partnerschaftliche Probleme.

Manchmal war mir bewusst, was auch ich ausließ oder vermied, wenn ich mich mit buddhistischen Weggefährt*innen ausgiebig über das Dharma, den Weg zum Erwachen, den Umgang mit Gefühlen austauschte, durchaus sehr persönlich, aber doch Teile meines Lebens oft außen vor lassend. Ich kultivierte eine Art pseudopersönlicher Sprache.

Mein Herz klopfte wild, denn es war in meinen vielen Jahren in der buddhistischen Szene das erste Mal, dass ich öffentlich über meine Liebe zu Frauen sprach.

In der Zen-Sommerpraxisperiode 2017 auf dem Schweizer Felsentor war ich Shuso, eine Funktion, die erfahrenen Praktizierenden anvertraut wird. Dazu gehört auch, Vorträge zu halten und Gespräche zu führen, und am Ende muss sich eine Shuso den Fragen der Teilnehmer*innen stellen und sie spontan beantworten. Zu jener Zeit hatte ich das Gefühl, die Ära persönlicher Liebesbeziehungen endgültig hinter mir gelassen zu haben, und wollte mich mehr auf das Kultivieren von Liebe zu allen Wesen ausrichten – und so war Liebe auch der Schwerpunkt meiner Vorträge. Als persönliche Herausforderung hatte ich mir vorgenommen, mich im ersten Vortrag zu outen. Mein Herz klopfte wild, denn es war in meinen vielen Jahren in der buddhistischen Szene das erste Mal, dass ich öffentlich über meine Liebe zu Frauen sprach. Den Vortrag beendete ich mit den Worten: „Denn es geht um Liebe.“ Einige Tage später kam eine Teilnehmerin zu mir und fragte, wie ich mir denn die Fortsetzung meines Vortrags über die Liebe vorstellte. Auf einem Spaziergang versuchte ich mich zu erklären, während ich gleichzeitig spürte, dass die Worte nur ein Gerüst waren, an dem ich mich aber nicht mehr wirklich festhalten konnte, weil ich in eine Bodenlosigkeit stürzte und dabei war, mich in diese Frau zu verlieben.

Am Ende der Praxisperiode wusste ich nicht, was mich nervöser machte, mich den Fragen der Teilnehmer*innen zu stellen oder die Aussicht, R. in einem abschließenden Gespräch diese Verliebtheit zu gestehen. Ich wagte kaum, mir vorzustellen, dass sie erwidert würde. Aber sie wurde erwidert – und damit war bei mir innerlich ein Damm gebrochen. Alle Teilnehmer*innen der Praxisperiode, und in der Folge nicht nur sie, mussten von meinem Glück wissen. Und nachdem ich von mir erzählt hatte, erfuhr ich von einigen, mit denen ich mich jahrelang nur über die Früchte und Schwierigkeiten der Dharma-Praxis ausgetauscht hatte, dass auch sie ein Privatleben hatten und ein manchmal chaotisches dazu. Ich hörte, welche „Liebesdramen“ sich auch in buddhistischen Zentren ereignen, und hatte das Gefühl, ich tauche in eine mir fast unbekannt gewordene, zutiefst lebendige Welt ein, in der es Körper gibt, Begierden, Lust, Sinnlichkeit, Sehnsucht und natürlich auch Schmerz, Leid, Enttäuschung, Eifersucht – das ganze samsarische Programm eben. In gewisser Weise war ich in meinen Jahren in der buddhistischen Szene doch arg bieder und spießig geworden. Das wurde mir schlagartig bewusst. Ich erinnere mich an Auftritte im Marburger Frauenzentrum, wo ich mit anderen in Performances lustvoll mit der Überschreitung geschlechtlicher, sexueller Grenzen experimentierte. Und dieser Energie fühle ich mich wieder näher, und ich habe das Gefühl, ich bin mehr angekommen in mir.

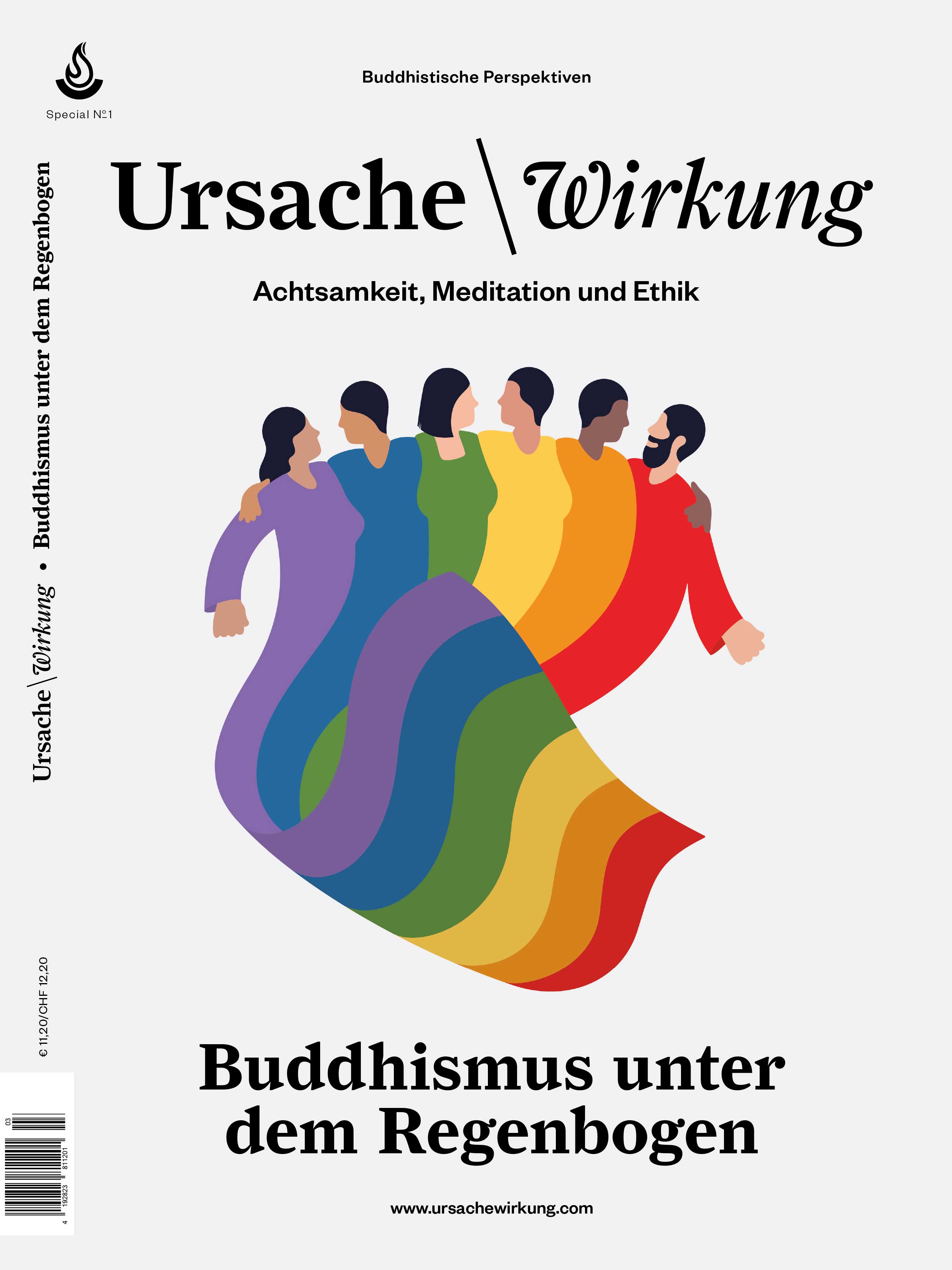

Dieser Artikel erschien in der Ursache\Wirkung Special №. 1: „Buddhismus unter dem Regenbogen"

Unsere essenzielle Identität oder Natur ist fließend und leer. In ihr drückt sich das Leben von Moment zu Moment aus. Es gibt darin weder ein Ich noch entsprechende Identitätsmarker. Gleichzeitig leben wir in der Welt der Formen, Namen und Zuschreibungen. Sie prägen unsere Erfahrungen, unser Sein in der Welt und unsere Sicht auf die Welt und machen uns zu der „einzigartigen“ Person, die wir in all unserer Gewordenheit und Bedingtheit sind. Es gibt dann aber auch noch so etwas wie eine strategische Identität. Manchmal ist es wichtig, „ja“ zu einer „Schublade“ zu sagen und aus dieser Perspektive und Position heraus zu handeln und zu sprechen, sich als Teil einer Gruppe zu verstehen und gegen Diskriminierung zu wehren. Mittlerweile, das spüre ich, gibt es in mir genügend Raum für all diese Dimensionen, und das unterstützt mich in meinem Streben, einfach nur Mensch zu sein, ein liebender Mensch.

Bild Teaser & Header © Pixabay