Zu Fuß zu heiligen Orten unterwegs sein, ist zu einem Breitenphänomen geworden. Die Motive dazu sind aber heute vielfach nicht so sehr religiöser als eher spiritueller Natur. Warum sollen wir pilgern?

Die Pilgerschaft ist eine uralte Praxis der großen Religionen. Schon Buddha selbst soll, in weiser Voraussicht seines weltgeschichtlichen Stellenwerts, seinen Anhängern den Besuch der Orte seines Wirkens empfohlen haben. Auch Laien würden durch ihre Verehrung vor Ort leichter Einblick in das Dharma erlangen.

Die maßgeblichen Pilgerstätten des Buddhismus sind Rummindai, das frühere Lumbini, wo Siddharta Gautama geboren wurde; Bodhgaya mit dem Bodhibaum, der Stelle seiner Erleuchtung; Sarnath, wo er, im Wildpark Isipatana, seine erste Dharma-Rede hielt; sowie Kushinagar (damals Kusinara), wo er achtzigjährig ins endgültige Verlöschen einging und die sterblichen Überreste des eingeäscherten Leichnams auf acht Erdhügel verteilt wurden.

Dass der indische Herrscher Ashoka, ein großer Verbreiter des Dharma, mehr als 200 Jahre nach des Buddhas Tod die Grabhügel öffnen und die Überreste auf 84.000 Stupas verteilen ließ, ist eine Legende, aber tatsächlich sind zahlreiche Mönche und Arhats in den Traditionen des Buddhismus eingeäschert worden, und selbst winzige Knochen- oder auch Kleidungsstücke, Almosenschalen werden als Reliquien in Stupas aufbewahrt. So etwa ein angeblicher Eckzahn des Buddha im Zahntempel der Stadt Kandy in Sri Lanka. Im Einklang mit dessen Ausspruch: „Wer das Dharma sieht, sieht mich“, gelten auch in Stupas hinterlegte heilige Schriften als Reliquien.

Die Pilgerschaft selbst muss einem auch nicht unbedingt zu leicht gemacht werden: So ist der Berg Kailash so oft wie möglich zu umrunden. Die Strecke ist etwa 53 Kilometer lang. Wer sie 108-mal umrundet, soll umgehend erleuchtet werden. Ob das nur für jene gilt, die sich dazu auch bei jedem dritten Schritt auf den Boden werfen – auch das eine gängige Praxis –, ist nicht bekannt. Der Kailash ist sowohl im tibetischen Buddhismus (als Meru und somit Zentrum der Welt) wie auch im Hinduismus (als Heimstatt des Gottes Shiva) der heiligste Berg überhaupt.

Die verschärfte Kailash-Umrundung werden sich nicht allzu viele westliche Touristen antun. Aber Pilgerreisen an historische Stätten des Buddhismus in Indien, Sri Lanka, Bhutan oder Nepal sind ein beliebtes Programm und werden auch von etlichen Veranstaltern im deutschen Sprachraum angeboten. Das ist zwar schön und gut und lehrreich, und man bekommt die authentischen Orte zu sehen und viel Information zu hören, aber es ist ein bisschen so, als würde man nach Santiago de Compostela fliegen, die Kathedrale mit ihrem Jakobsschrein besuchen – und fertig. Daher sind das nicht Pilgerreisen im eigentlichen Sinne, denn zu denen gehört auch die Bewegung auf das Ziel zu.

Gehen oder bleiben?

Gerade im Christentum, bei dem Schuld und Sünde große Themen sind, gilt die Buße als ausdrücklicher Pilgergrund. Erbauung ja, Leiden – auch: Als wären Fußblasen nicht genug, war es in früheren Zeiten üblich, dass man sich rohe Erbsen in die Schuhe legte.

Ganz wie im Buddhismus ist die Praxis der Reliquienverehrung auch im Christentum wohlbekannt. Pilgerorte aufzusuchen, geht von der Vorstellung aus, dass sie vom Wirken und von der Präsenz des jeweiligen Heiligen sozusagen noch aufgeladen sind. Es sind „Kraftorte“ par excellence, an denen es leichter fällt, sich mit dem Andenken des Heiligen zu verbinden und dadurch auch den Glauben, den man in sich trägt, aufzufrischen.

Aber es hat auch gewichtige Gegenstimmen gegeben, insbesondere die von Martin Luther und in dessen Gefolge des Protestantismus überhaupt. Über Santiago meinte Luther: „Wer weiß, wen sie dort begraben haben! Jakobus sicher nicht. Vielleicht liegt dort ein toter Hund oder ein totes Pferd im Grab. Bleibt zu Hause!“ Luther fand, dass man Gott in Jerusalem oder Rom nicht näher wäre und man ihm dort nicht besser dienen könnte als zu Hause. Die Pilgerschaft verurteilte er als Tauschgeschäft – formale Buße gegen Heilsaussicht – nach Art des Ablasshandels. Für ihn lag der Brennpunkt der Frömmigkeit im Gebet, das sich an jedem Ort verrichten lässt – und in der Heiligen Schrift. Ein Ansatz, der dem des Buddhismus nicht unähnlich ist, denn auch dort trägt jeder seine Buddha-Natur als Potenzial in sich, und es gilt, sie ins Leben zu bringen – wozu es letztlich keiner Ortsveränderung und schon gar keiner Pilgerschaft bedarf.

Wozu also pilgern?

Wozu dann überhaupt pilgern, könnte man fragen. Die Beweggründe haben sich in den letzten Jahrzehnten in Europa gewandelt: Die Pilger sind heute tendenziell weniger religiös in einem engeren beziehungsweise konfessionsbezogenen Sinne als vielmehr spirituell. Will heißen: Es kommt nicht allein auf das Pilgerziel an, sondern auch und vielleicht vor allem auf die Erfahrung und das sinnliche Erleben des Unterwegsseins. Der Weg selbst als Ziel, das ist ein Klischee, das ausnahmsweise zutrifft. Einem Pilger im Mittelalter oder noch vor wenigen Jahrzehnten wäre dieser Ansatz völlig fremd gewesen. Uns hingegen ist er vertraut. Um nur das populärste Pilgerziel Europas zu erwähnen, Santiago de Compostela: Im Jahr 1971 kamen 450 Pilger auf traditionelle Weise, nämlich zu Fuß, zu Pferd oder mit dem Fahrrad dort an, 2018 waren es 327.000 (Kriterium: mindestens hundert Kilometer vor Santiago zu Fuß). Pilgern ist also in. Tourismusämter im deutschsprachigen Raum sorgen dafür, dass zusätzliche Wege angelegt werden.

Der Geschmack der Freiheit

Die Pilgerschaft ist für uns Heutige aus mehreren Gründen anziehend: In einer bunten, vielfältigen, produktions- und konsumintensiven Zivilisation führen viele ein relativ normiertes, fremdbestimmtes und den Zwecken des Tages untergeordnetes Leben. Ausbildung, Arbeit, Familie, Beziehungen – überall ist man eingespannt. Man bewegt sich entlang eines ziemlich engen Verhaltenskorridors. Die Tagesabläufe sind getaktet, selbst die Meditationsstunde, um ein Beispiel zu nennen, beginnt zu einer bestimmten Uhrzeit und endet exakt soundso viele Minuten später. Das Korsett mag für die einen weniger spürbar sein, für die anderen mehr – aber es bleibt nichtsdestoweniger ein Korsett. Da ist wenig Platz für Reflexion und Besinnung, für So-Sein und unmittelbares Erleben.

Das alles schmeckt nicht nach Freiheit. Aber wie sagt der Buddha: „So wie der Ozean nur einen Geschmack hat, den von Salz, so hat meine Lehre nur einen Geschmack, den von Freiheit.“ Warum nicht davon kosten, warum nicht den Befreiungsschlag wagen und aufbrechen? Andere haben es auch getan, geradezu sinnbildlich der Schriftsteller Bruce Chatwin. Der war als Kunsthistoriker ständig mit winzigen Details in Gemälden beschäftigt, bis er davon eines Tages halb blind wurde. Der Arzt gab ihm den weisen Ratschlag, „weite Horizonte“ zu suchen – das war der Beginn von Chatwins Nomadenleben. Sein erster Guide im Sudan, ein Nomade, trug, wie Chatwin schreibt, „ein Schwert, einen Geldbeutel und einen kleinen Topf mit Ziegenöl bei sich, um sich das Haar damit einzuölen. Dagegen fühlte ich mich mit all meinem Gepäck überladen und unadäquat“. Dieses reduzierte Chatwin nach und nach, bis alles in seinem berühmten Reiserucksack Platz hatte.

Aber ein bisschen weniger geht immer. In der Paramahansa-Upanishad heißt es: „Ohne Stab, ohne Haarschopf, ohne Opferschnur, ohne Decke wandelt der höchste Yogin. Er fragt weder nach Kälte noch Hitze, weder nach Glück noch nach Schmerz, weder nach Ehre noch nach Unehre und vermeidet die sechs Wellen des Samsara (Hunger, Durst, Kummer, Wahn, Alter, Tod).“

Unbehaustheit „light“

Alles zurücklassen und sich für immer aufmachen: Das ist elementar und nicht weiter reduzierbar. Die Sadhus und Samanas tun es, Buddha und Jesus Christus haben es, wandernd und predigend, getan, der eine jahrzehntelang im Nordosten Indiens, der andere mehrere Jahre hindurch in Judäa und Galiläa. Den Sprung in eine ganz andere, vielleicht wesentliche und tiefe Existenzform wagt in unseren Breiten so gut wie niemand und ist sie auch noch so faszinierend. Aber ist er überhaupt nötig oder wünschenswert? Ganz und gar nicht. Nicht jeder ist ein Chatwin und schon gar kein Religionsgründer, die meisten hängen an ihrer Sesshaftigkeit und ihren menschlichen und sonstigen Bindungen. Sie würden sich nur gelegentlich ein wenig Abstand dazu wünschen, etwa, um ihr Leben und ihr Verhältnis zu den Mitmenschen zu überdenken, neu zu bewerten, sich anders auszurichten. Typische Anlässe sind sogenannte existenzielle Krisen, Sinn- und Selbstsuche, Schwierigkeiten mit nahen Beziehungen beziehungsweise im Beruf oder auch Wendepunkte wie der Pensionsantritt. Manchmal ist es auch einfach nur der Wunsch, das Vertraute für eine Weile hinter sich zu lassen und sich für Neues offenzuhalten.

Was mache ich mit meinem Leben? Kaum etwas ist besser geeignet, sich diese Frage zu stellen, als sich eine Auszeit von ein paar Wochen oder Monaten zu gönnen. Wie wäre es also mit Unbehaustheit „light“ in Form einer Pilgerwanderung? Sie gibt einem ein Stück weit das Gefühl von Freiheit und Ungebundenheit, des existenziellen Unterwegsseins, der Pilgerschaft durchs Leben. Man wandert auf historischen Wegen durch unbekannte Landschaften, kommt an atmosphärische Orte und fühlt sich in uralte Traditionen eingebettet. Die Last, funktionieren zu müssen, fällt weg, man gewinnt Abstand zu dem, was einen bedrängt, und hat Zeit und Raum, sein Leben und seine Stellung in der Welt zu reflektieren. Wir können davon ausgehen, dass ein Großteil der Menschen, die heutzutage auf Europas Pilgerpfaden unterwegs sind, das aus Gründen dieser Art und weniger aus Buße oder Reliquienverehrung tut.

Revolution zu Fuß

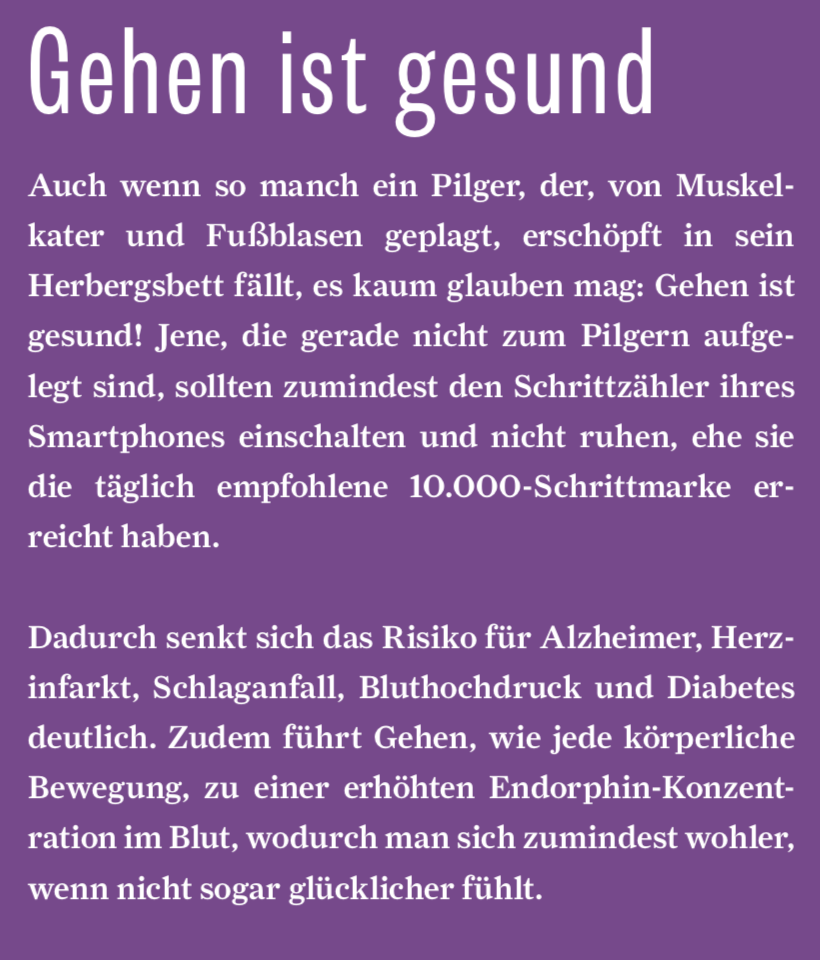

Wer würde schon lange Strecken zu Fuß gehen, wenn er auch den Zug, das Auto oder Flugzeug nehmen kann? Nach den Nützlichkeitskriterien unserer Zivilisation tut dies natürlich kein Mensch. Daher ist das Gehen, diese elementarste Fortbewegung, fast schon ein revolutionärer Akt. Dabei ist nichts dem Menschen gemäßer. Im Gehen offenbart sich die Landschaft in ihrer Präsenz und Schönheit anstatt vorbeizurauschen. Die Sinne erwachen, man sieht, riecht, fühlt, spürt – auch den eigenen Körper. Schwitzen, Erschöpfung, Blasen an den Füßen und Muskelkater gehören dazu, aber auch eine ganz urwüchsige Freude.

Dieser Artikel erschien in der Ursache\Wirkung №. 111: „Unterwegs - ein Abenteuerheft"

Für Pilger ist die Gedankenwelt des Buddhismus wie prädestiniert: Sobald man seinen Rhythmus des Gehens gefunden hat, bekommt dieser etwas Meditatives. Die Verstrickungen des Alltags entwirren sich im Vorwärtsschreiten, man öffnet sich für das, was wichtig ist. Beispielsweise, Anicca, der Unbeständigkeit alles Seienden. Denn wie im Einatmen das Ausatmen bereits angelegt ist, so ist auch beim Gehen der nächste Schritt im Jetzigen: Die Gegenwart trägt die Zukunft in sich und bringt sie hervor. Werden, vergehen, werden – ein untrennbares Räderwerk. Buddhistisch versierte Pilger kennen die Übung der Gehmeditation. Es ist eine Sache, am Schreibtisch über die Impermanenz, den flüchtigen Charakter aller Dinge, zu philosophieren, aber eine andere Sache, sie buchstäblich auf Schritt und Tritt zu erfahren.

Die Nagelprobe des Pilgerns ist aber vermutlich weder das Gehen noch der Zielort, sondern, ob wir auch verändert – verständiger? mitfühlender? – zurückkehren, sprich, ein paar Schritt auf der inneren Pilgerreise vorangekommen sind.

Header: Unsplash - ©Les Routes sans fin(s)

Illustration © Francesco Ciccolella